Los Planchart y Ponti

Anala y Armando, por Federico Vegas

A comienzos del siglo XX las tierras de Caracas comenzaron a ser sembradas con una nueva especie, la vivienda unifamiliar aislada. El urbanismo, la arquitectura, la legislación urbana y hasta algunos boleros («Yo tengo ya la casita, que tanto te prometí») celebraron este alejarse del centro como algo saludable y moderno, señal de riqueza y prosperidad. Antiguas haciendas de caña y café, como La Floresta, Altamira, La Vega y La Urbina, se urbanizaron con aislados racimos de quintas rodeadas de grama, indiferentes unas a otras, sin deseos de integrarse, ignorantes de que, tarde o temprano, aquella lejana Caracas del centro las alcanzaría con densidades y presiones jamás imaginadas.

La gran casa caraqueña ya no sería la casa urbana. Los ejemplos más paradigmáticos se implantarían en colinas rodeadas de amplios jardines y vistas grandiosas, con el espíritu de las villas de Palladio en el Veneto o las casas de hacienda venezolanas en los valles de Aragua.

En aquellos desbordantes años cincuenta se dieron tres ejemplos notables de esta nueva concepción de la casa caraqueña. Quizás los más emblemáticos sean la casa «El Cerrito» de Armando y Anala Planchart, diseñada por Gio Ponti; la casa de la familia González Gorrondona en el parque Nacional El Ávila, diseñada por Richard Neutra; la casa de la familia Borges Villegas en el tope de una colina de Petare, diseñada por el arquitecto italiano Athos Albertoni.

La que más aprecio es la casa de Armando y Anala por muchas razones.

Primero tuvieron la sabiduría de elegir lo que años más tarde sería el centro geográfico de la ciudad. Caracas ha vibrado alrededor de esta colina por más de medio siglo y la casa diseñada por Ponti ha permanecido envuelta de verdor y serenidad. Desde el tope de San Román podían ver al sur, al este, al oeste y a ese espectacular segmento de cordillera que solemos llamar «El Ávila».

La otra razón de mi fanatismo es que los Planchart escogieron a un arquitecto inimitable y absolutista. El Absolutismo suena antipático por eso de concentrar todo el poder en una sola persona, pero no hay manera más concisa de definir a Gio Ponti. La compensación a tanto poder es que se concentraba absolutamente en satisfacer las necesidades e ilusiones de sus clientes y logró hacerlos inmensamente felices. La casa es un ejemplo de amor incondicional e inextinguible por la arquitectura y los seres que la habitan.

La tercera razón es la más simple y sobre la que tengo más cosas que contar: Armando y Anala me fascinaban y continúan fascinándome.

Hasta los veinte años poco supe de ellos. Eran una referencia visual y geográfica por la ubicación de una casa que desde la distancia y las fotos que veía en revistas no me atraía. Sumido en mis torpes inicios arquitectónicos la consideraba ecléctica. Debo confesar con sinceridad y vergüenza que la definía con petulancia como demasiado «italiana», una manera de decir que las influencias del pasado pesaban sobre una indecisa versión de la modernidad.

Primero conocería a los dueños de la casa y años después a la casa.

Una vez que estuve en Nueva York con Carlos Gómez de Llarena, quien para mi formación intelectual fue como un padre permisivo (es decir, el padre ideal), me pidió que lo acompañara a un almuerzo con Armando y Anala en el restaurante Four Seasons, diseñado por Philip Johnson. Otra señal de mi ignorancia era que me interesaba más el nombre del arquitecto que el del chef, y quien no aprecia el buen comer por encima de todas las cosas empieza y termina mal el día.

Como Carlos suele ser impuntual, para las citas importantes llega absurdamente temprano, y nos sentamos a esperar en la barra del restaurante. A una edad en que no se lleva la cuenta de los tragos el tiempo pasa rápido y, cuando Carlos vio por el célebre ventanal que Armando y Anala se acercaban caminando, estaba tan alegre y feliz de verlos que salió como un relámpago a recibirlos. Yo me le fui atrás por pura solidaridad, pues no entendía qué estaba pasando. Apenas logré ver cuando Carlos abría los brazos para darles la bienvenida en plena acera, cuando me cayó encima una especie de oso siberiano que me lanzó al suelo. Fue una suerte que aquel formidable empellón lo recibiera el más joven de los cuatro, porque luego se unió al combate el mesonero que nos había estado sirviendo los tragos. La confusión se arregló como por arte de magia, pues los Planchart eran asiduos y venerables clientes.

Nunca había pasado tan vertiginosamente de la violencia que recibe un borracho que huye sin pagar a las zalamerías que merece un dignatario. Ya sentado en la mesa, insistía en que estaba bien sin mover mucho el cuello, que era donde más me dolía. A los tragos que teníamos encima se agregaron cocteles y una botella de vino cortesía de la casa. Cuando la lengua se me trabó la primera vez, supe que mejor era adentrarme en un respetuoso entumecimiento y los dejé hablar de la residencia para ancianos que Carlos estaba diseñando para la Fundación Planchart.

Me dediqué a contemplar el delicado arte de comer con buenas maneras utilizando una sola mano, porque Armando y Anala tenían unidas, incluso entrelazadas, la derecha y la izquierda. Pensé, desde mi arrobamiento, que él era diestro y ella zurda y habrían fijado desde el primer día sus posiciones. Era un pacto de amor, una infinita pasión esparcida apaciblemente a lo largo del día.

Hubo otros encuentros, pero voy a concentrarme en los que ocurrieron en viajes para darle a esta visión de la casa y de sus dueños un aire más universal.

En 1978 fui por primera vez a Italia con mi esposa, italiana por línea paterna y el consentimiento de su abuelo todos los veranos. Ella era mi guía, mi traductora y profesora en el arte del buen comer. Yo era muy impulsivo y quería ponerle queso parmesano hasta al café. Había ganado una suma insólita con mi primer anteproyecto, más de todo lo que he ganado escribiendo a lo largo de mi vida. Recuerdo una libreta regordeta con traveller’s checks que no se extinguía. Me sentía pletórico y el vino cada vez me sabía mejor. Cuando finalmente llegamos al aeropuerto de Milán para regresar a Caracas, le dije a mi guía:

—Estoy agradecido, dichoso. Sería capaz de invitar a almorzar a Armando y Anala Planchart. Además, les debo una.

Mi única explicación para lo que sucedió a continuación es que mi inconsciente ya los habría visto a lo lejos, pues aparecieron por el amplio pasillo de Malpensa con la misma sonrisa afable que contemplaron nuestro aparatoso primer encuentro en la calle 52, frente al Four Seasons. Fueron muy cariñosos con Marta (su padre, Paolo Cappellin, se ocupó de los mármoles de la Villa Planchart) y dos minutos después nos preguntaron si ya habíamos almorzado.

Más que una coincidencia, fue un milagro si le sumo los antecedentes y un futuro que se extiende hasta este momento en que escribo. Pero yo no estaba preocupado, pues me apenaba tener que invitarlos en la cafetería de un aeropuerto. Iba mirando a los lados, buscando un lugar especial, mientras mis tres compañeros del final de nuestro viaje caminaban como si ya estuviéramos de vuelta en Caracas. Llegamos a un ascensor, subimos varios pisos, muchos, y llegamos al restaurante más elegante que había visto en toda Italia. Habíamos emergido en una torre de control espaciosa desde se comentaban los vuelos de las naves humanas como lo harán los ángeles en el cielo. Yo seguía firme con mi idea de la invitación, que ahora había sobrepasado mis expectativas, pero ocurrió un imprevisto muy venezolano, muy caraqueño.

Antes de partir a Italia, Marta y yo habíamos estado viendo una telenovela llamada La Señora de Cárdenas, concebida y dirigida por José Ignacio Cabrujas. Armando y Anala no solo compartían nuestra pasión por la trama y los personajes, además habían visto los últimos capítulos. Anala detestaba, tanto o más que Marta, a Miguel Ángel Landa, quien hacía el papel del marido. Armando amaba, tanto o más que yo, a Doris Wells, la esposa. Me sumergí, casi llorando, en aquel final tan triste, tan auténtico, tan Cabrujas, de un matrimonio y nunca me paré a pagar la cuenta. Llegó el mesonero, quien conocía a Armando, o conocía a los hombres como Armando, y puso el platillo de plata a su lado. ¿Qué podía hacer yo? Mientras lo veía pagar, presentí que nunca sería rico ni hacía falta que lo fuera. Hombres tan generosos y sabios como Armando me protegerían mientras cumpliera con pasión y honestidad mi trabajo de arquitecto. Fue y ha sido una fantasía. Hombres como Armando no viven para siempre.

Uno de los motivos del viaje de los Planchart fue hacerse un examen médico a fondo. Los resultados llegarían a Caracas pocos días después. Los de Armando eran alarmantes. Murió pocos meses después. Me causó una gran impresión haberlo acompañado en su última comida en Europa y recordaré siempre nuestro brindis de despedida con una grappa helada.

Durante la conversación en ese almuerzo en Milán, surgió el tema de la correspondencia que los Planchart y Gio Ponti iniciaron con el proyecto de la casa. En esos años, mi relación con la arquitectura ya comenzaba a tornarse literaria. Más que los elementos de Vitruvio para la arquitectura, como orden, arreglo, proporción y simetría, me interesaban los de Aristóteles para el teatro: la trama, el carácter, la retórica, el pensamiento. Las edificaciones se convirtieron en el escenario de un drama, unas veces cómico y otras trágico, y comencé a soñar con aquella casa blanca y luminosa en el tope de una colina como una historia de amor.

Fue un sueño creciente y a la vez contenido. Me tomó veinte años visitar la Villa Planchart. Lo logré gracias a Reynaldo Figueredo, un sobrino que Anala quería como un nieto y vivía con ella. Reynaldo me invitó a almorzar y, en aquella primera visita a la casa, comprendí que la había estado evitando, como quien elude una revelación. Había sido un tonto y mi majadería se había ido haciendo cada vez más profunda, hasta tornarse imposible el simple hecho de desvanecerla tocando el timbre. O quizás prefería la casa imaginada a través de nuestros encuentros alejados de Caracas y no quería someter a materializaciones el hogar encantado y encantador de dos enamorados.

Durante el almuerzo me sentía distante, dominado por un sortilegio de irrealidad, aunque Anala era cálida, receptiva. Debo resumir mi estado de estupefacción con una confesión: es una casa demasiado bella y yo estaba acostumbrado a presenciar la belleza desde una cierta distancia, como estableciendo que estoy ante algo a lo cual no pertenezco, ante otro tiempo más amplio y eterno, mientras estoy de paso. Y todo esto ocurría mientras conversábamos. Escuchaba y me escuchaban, y no había prisa, y los platos eran deliciosos. No me habían llevado a hacer el recorrido de las visitas. Estaba viendo lo que ve un amigo en la vida cotidiana de la familia. Y podía volver cuando quisiera.

Otra de las cosas que me mareaban en el esfuerzo de aceptar de golpe demasiadas verdades, fue el reconocimiento de mi ignorancia. En efecto, la casa es italiana y obra de un italiano, también se siente la presencia de siglos de historia europea, pero no en la forma de un peso sino de una elevación y de una síntesis, de una compenetración entre las partes, de una comunión con un nuevo paisaje y un nuevo tiempo. Este asunto del tiempo es importante porque no es fácil que una casa nos ofrezca permanentemente las tres posibilidades: el pasado, el presente y el futuro, y yo sentía la presencia de Armando, quien ya no estaba, y la futura ausencia de Anala. Ambas fuerzas, lo sucedido y por suceder, están vivas, como cuando lees una novela y comprendes que lo importante no es lo que fue o lo que será sino una fuerza que fluye y revive cada vez que eres capaz de percibirla. Es una casa donde alguna vez fui cuando era un niño y volveré cuando sea un anciano. Es una casa que siempre ha existido y nunca dejará de existir.

Volvimos al tema de la correspondencia e imaginé una estrategia para volver. Le dije a Anala que quería escribir sobre la correspondencia con Ponti. Primero necesitaba fotocopiar las cartas para poder trabajar con ellas. Compraría una fotocopiadora para no sacar el material de la casa y…

No hizo falta dar más explicaciones.

—Puedes trabajar en el cuarto de Reynaldo —me dijo y continuamos hablando de otras cosas.

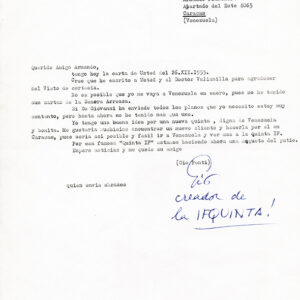

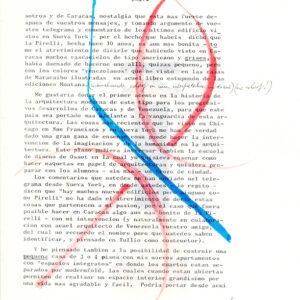

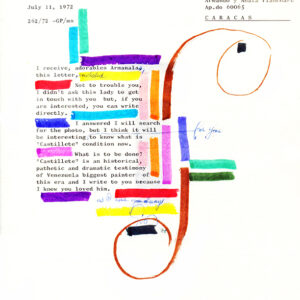

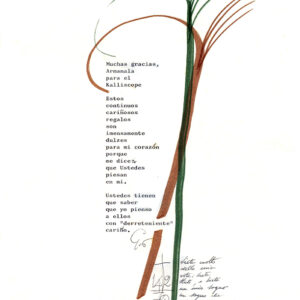

Volver en plan de trabajo, como si existiera una inextinguible rutina, fue aún más evocador y extraño. Aumentó la sensación de que estaba actuando ante remotos espíritus (aquí incluyo algunos maestros del renacimiento). La expresión «¡No lo puedo creer!», viene al caso. Estaba trabajando sobre la casa y dentro de ella. Veía los objetos, miraba a través de las ventanas, abría las puertas, bajaba los escalones, salía al jardín, respiraba el aroma de las orquídeas, me traían un vaso de agua, y luego un café. «Trabajo luego existo». Por varios días logré ser un protagonista y no solo un espectador. Lo que descubrí en esas cartas es otra historia. Comienzan con la relación entre un arquitecto y sus clientes. Se convierte en la amistad profunda entre dos parejas. Terminan con la despedida de los que van partiendo hasta que solo queda Anala.

Por un tiempo estuve pensando en qué hacer con las cartas. Mi interés era solo literario, pero sabía que no debía separarlas de la arquitectura de la casa. Hannia Gómez, la esposa de Carlos, era la persona ideal para unir lo que yo no hubiera sabido integrar. Le conté cosas que ya ella conocía y me sentí aliviado al comprender que el trabajo estaba encaminado y en las mejores manos. Hannia ya estaba trabajando en la idea y años después publicó El Cerrito, la obra maestra de Gio Ponti en Caracas.

Nunca he vuelto a la casa. La idea de que en Caracas existan referencias universales tan poderosas como un ícono arquitectónico y tan frágiles como una casa en una colina es reconfortante e inquietante. Es un reto inagotable comprender y compartir la magnitud de este patrimonio, su magia, su capacidad de elevarnos, de conectarnos con la vida y su capacidad de generar más vida.